35乐季

显示月历

音乐会一览

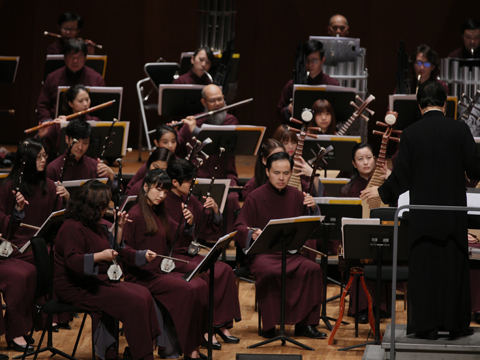

梁祝‧黄河

日期/时间

22-23/6/2012

晚上8时

晚上8时

地点

香港文化中心音乐厅

票价

$300, $250, $150

指挥

陈燮阳

演出者

辛小玲 / 白汶芊

指挥:陈燮阳

国家一级指挥、中央民族乐团常任指挥、艺术总监、上海交响乐团名誉音乐总监、中国国家交响乐团特邀指挥及曾任香港中乐团首席客席指挥

高胡:辛小玲

钢琴:白汶芊

国家一级指挥、中央民族乐团常任指挥、艺术总监、上海交响乐团名誉音乐总监、中国国家交响乐团特邀指挥及曾任香港中乐团首席客席指挥

高胡:辛小玲

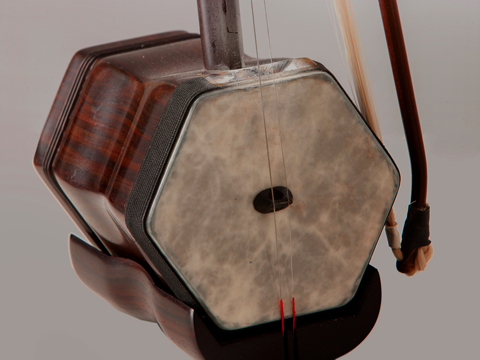

- 高胡协奏曲 梁山伯与祝英台 何占豪、陈钢曲‧何占豪编曲

- 香港中乐团高胡首席

- 「她的一手胡琴拉得圆润丰厚,乐感更是老练深刻,这都说明了其技艺非比常人。」《信报》

钢琴:白汶芊

- 钢琴协奏曲 黄河 殷承宗、储望华、盛礼洪及刘庄等人,根据冼星海《黄河大合唱》创作,刘文金民族乐队配器

- 九岁天才神童首次背谱演奏《黄河》震惊国内外音乐界

- 「诗威德杯」少年儿童钢琴大赛中萧邦组及中国作品高级组总冠军(2008)

- 中华人民共和国文化部、教育部全国艺术人才选拔赛金奖(2006)

影片

节目

合奏 《广东音乐四首》 吴华编曲

赛龙夺锦、娱乐昇平、月圆曲、旱天雷

二胡、革胡二重奏与乐队 《菊花台》 周杰伦曲 陈燮阳编曲

二胡:刘扬 革胡:董晓露

高胡协奏曲 《梁山伯与祝英台》 何占豪、陈钢曲 何占豪编曲

高胡: 辛小玲

钢琴协奏曲 《黄河》 殷承宗、储望华、盛礼洪及刘庄

根据冼星海《黄河大合唱》创作

刘文金民族乐队配器

钢琴: 白汶芊

合奏 《西北组曲》 谭盾曲

老天爷下甘雨、闹洞房、想亲亲、石板腰鼓

赛龙夺锦、娱乐昇平、月圆曲、旱天雷

二胡、革胡二重奏与乐队 《菊花台》 周杰伦曲 陈燮阳编曲

二胡:刘扬 革胡:董晓露

高胡协奏曲 《梁山伯与祝英台》 何占豪、陈钢曲 何占豪编曲

高胡: 辛小玲

钢琴协奏曲 《黄河》 殷承宗、储望华、盛礼洪及刘庄

根据冼星海《黄河大合唱》创作

刘文金民族乐队配器

钢琴: 白汶芊

合奏 《西北组曲》 谭盾曲

老天爷下甘雨、闹洞房、想亲亲、石板腰鼓

先行增值

《梁祝》《黄河》的男女情家国情

周凡夫《梁祝》与《黄河》(大合唱及钢琴协奏曲)一直是音乐舞台上备受各方欢迎的乐曲。然而上一世纪八十年代之前,港英殖民地政府并不鼓励演出这几部作品,难以在香港大会堂演出。其后「解禁」,但演奏《黄河》钢琴协奏曲亦要将最后乐章的《东方红》、《国际歌》的曲调删去,这明显地是因为殖民地政府不愿意见到民族感情因此而被鼓动起来的措施。

一柔一刚一写男女一写家国

《梁祝》与《黄河》从内容、题材、风格、精神来看,一柔一刚,表面上前者写的是男女情,后者是家国情。《黄河》歌颂伟大的抗日大时代,标志着中华民族的反侵略精神,最后以胜利告终,是民族自豪自信的表现。《黄河》本身的曲调、歌词写得非常中国化,一方面吸收了民族的精华,又进行了西方艺术加工,在雄浑的乐音中,长存下来的被欺压感得到了解脱,这正是《黄河》能激发起中华民族感情的所在,能备受欢迎的背后因素。

至于《梁祝》深受欢迎则是因为曲中抒发的是男女不朽的伟大爱情。然而,很多时这首作品中的演出却和《黄河》一样,带着浓厚的政治意味,要发挥的却是家国之情的作用!事实上,《梁祝》当年的诞生用作为建国十周年的献礼,已带着明显的政治色彩,那么,《梁祝》之「情」究是何物呢?

情偏向于女性录音亦多女性

《梁祝》小提琴协奏曲与民间故事一样,主角在于祝英台多于梁山伯,内容在于刻划祝英台悲欢离合的心声,多于描写梁山伯,音乐更仿如是第三者述说故事,而且态度偏向女性角度,可以说,《梁祝》之情偏重于女性。事实上,在上一世纪九十年代以前的小提琴《梁祝》录音,能够风行一时,最为人熟悉的,几全是女性小提琴家的录音,数来在大陆上的便有俞丽拿、沈榕、汤宝娣、窦君怡,在海外有日本的西崎崇子,「香港版本」的林克昌、刘元生、林克汉等人的「男性版」录音,销售走势和受欢迎程度都不及「女性版」。

其实《梁祝》流行「女性版本」,有其一定的原因,何占豪便曾经很清楚地说过要拉好《梁祝》这个作品,非要强调「情」这个字不可,他认为要了解三点﹕首先是《梁祝》有浓厚的戏剧性,而不是一般的抒情性,要奏出祝英台的悲欢离合的心声,就要有激情,而且是那种古代女人的激情;第二是曲中快速的五声音阶不易对付,因此演奏者需要高度的技巧;最后是由于素材取自越剧,所以需要有浓郁的江南风味及地方情,那就不仅是人的感情,还有地域的感情了。

民乐版本《梁祝》改变「禁曲」命运

由此可见,《梁祝》的故事和音乐,内容既在于刻划祝英台的内心感情多于描写梁山伯,由女性来演奏,自然较易揣摩出女性特有的细密情怀,但要达到何占豪所指的三种要求,却还是不容易的事。

另一方面,《梁祝》被改编为高胡与中乐团演奏的版本,亦能广受欢迎,看来这较完全是「西洋乐器」的「原装」组合,更能发挥曲中的地方之情、民族之情。香港中乐团于一九八八年访问台湾时,将高胡《梁祝》首次带到台湾,当年小提琴协奏曲《梁祝》在台湾仍是「禁曲,然该曲的录音在台湾民间乐迷之间秘密流传已久,但能安排在「国家音乐厅」公演仍属首次。当日香港中乐团的《梁祝》民乐版演出,台湾故「总统」蒋经国之弟蒋纬国也在座上欣赏,此后这首「禁曲」在台湾不仅「开禁」了,香港《梁祝》的白热化热潮亦被带到台湾去,这看来不仅发挥了《梁祝》中的男女情,更多的是发挥了曲中的民族情、家国情。

近代中华民族的命运情意结

曾几何时,在香港、台湾,甚至在美、加等地,每逢演出《梁祝》,《黄河》都必然有一番盛况。无论演出何种版本,也不论是由甚么人指挥、演奏、演唱、甚么乐团、合唱团演出,是中乐也好、西乐也好,祇要是《梁祝》、《黄河》,对广大听众来说,都具有无比的魅力。

这种魅力便是来自曲中之情。尽管《梁祝》和《黄河》在技法上,虽然仍是很西方的,但无可否认,都加入了民族的元素,有些技法可能仍被认为保守、不成熟,但仍可以表达出中华民族的情感与精神,这种情感与精神是无法在西方的协奏曲、合唱曲中获取的。其实,这种民族情感与精神,在传统的戏曲、民歌、说唱中,表现得更为浓烈,然而现代人却偏爱仿如穿了「洋装」的《梁祝》和《黄河》,根究一下箇中因由,实与近代中华民族的情意结有很大关系。

自有清一代以来,特别是清朝末期,中国国势长期积弱,近百年来的民族自卑感,始终难以全部挥去,八、九十年代中国大陆虽已踏上开放改革,经济起飞之路,但距离家国富强的目标仍远,对西方的物质与文化,难免「爱恨交迸」,在文化艺术上,时刻不忘将西方加以「民族化」,融为已用,《梁祝》和《黄河》正好作为样版成果,也正好满足对西方音乐并非照单全收的情意结。

音乐很多时已被变作为欣赏者感情转借的工具,二十世纪的中国人踫到的苦难实在太多了,年长的一辈苦难的记忆挥之不去,在海外成长年轻又幸运的一辈,对自己的民族也欠缺了认同感,到八十年代中,香港回归祖国带来的复杂情感变化,《梁祝》和《黄河》中所包含的众多情感,正能让香港人各取所需,可以说,《梁祝》其实已成为不少香港人成长过程中构成「集体记忆」的重要部份,这正好解释了《梁祝》能让年长的和年轻的,在感情上都能获得共鸣感和满足感的原因。当然,这种满足已不单是音乐上的满足了。